クレーマ対応をしていると、ふとこんなことを思いませんか?

「クレーマーって無視してもいいんだろうか?」

真面目に仕事に取り組んでいると、通常のクレームとは異なる、悪質クレームに遭遇します。

新人の頃は真面目に対応する従業員に人も多いでしょう。

しかし、ある程度経験値がたまってくると、こう思います。

・悪質クレーマーと話しても話の終わりが見えない。無視したい。

・このクレーマーを顧客として扱うビジネス的メリットがない

また、世の中のニュースなどでも、クレーマーなんて無視でOKと言っている人も大勢います。

そこで本記事では、クレーマーをー無視するメリット・デメリットを解説していきます。

この記事で分かること

- クレーマーを無視するメリット

- クレーマーを無視するデメリット

- 無視するべきクレーマーと無視できないクレーマーの見極め方

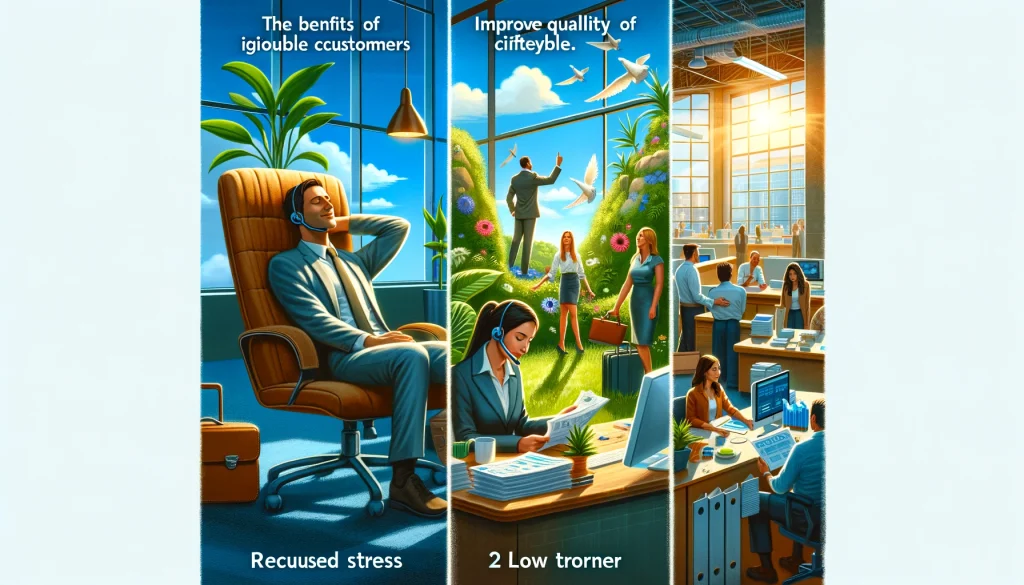

クレーマーを無視するメリット

まず最初に、クレーマーを無視するメリットに関して解説します。

ここでは、企業の経営者目線の従業員目線の両方を合わせて紹介します。

クレーマーを無視するメリットは、以下の通りです。

それぞれ解説します。

従業員は心を病まずに済む

クレーマーを無視する1つ目のメリット。

それは、従業員が心を病まずに済むことです。

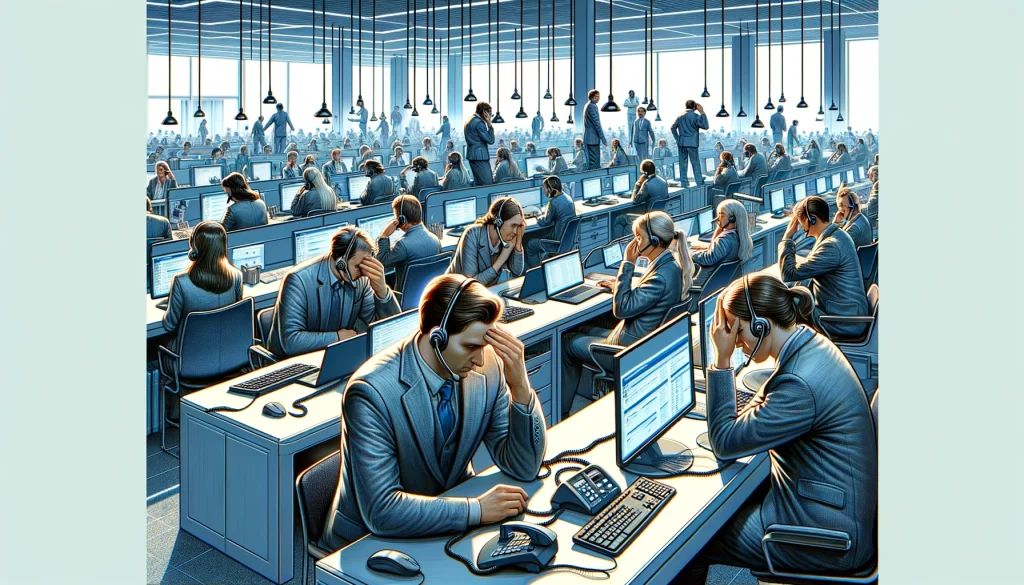

正直なところ、クレーム対応に関わる仕事を行う仕事は、離職率が異常に高いです。

コールセンターの仕事なんて、ほとんどが半年も持たずに転職していきます。

会社業務でも、窓口的なポジションで最前線で対応する人は、やっぱり離職率が高い。

その理由は、クレーマー対応に疲弊しているからです。

最近では仕事を理由に精神疾患になり、会社の仕事が原因だと認定されることが多いです。

こうなると企業は「労災認定」をすることになります。

労災認定されれいる会社となれば、従業員からも冷たい目で見られます。

「うちの会社大丈夫?」

「もしかしてブラック企業?」

こんな感じで社内に嫌な空気が流れては本末転倒です...

こうならないためにも、従業員をクレーマーから守る必要があります。

その点において、クレーマーを無視することは、企業経営の戦略とも言えるわけです。

会社の「集客の質」が上がる

争い事は同じレベルでしか起こらない。

どこぞの誰かが言っていた名言です。笑

正直なところ、悪質クレーマーを呼び寄せているのはその会社です。

つまり、質の低い顧客と関わらなければいけない会社ということ。

もちろん、顧客を選べない系の仕事も多いです。

しかしだからこそ、そういう仕事は悪質クレーマーが多いですよね。

コンビニ、飲食店、病院などはその典型です。

ただ、あなたの会社がクレーマーを無視できるような会社ならどうですか?

例えば、年収制限などが出来れば、クレーマーの数は減ります。

学習塾などは、学力制限をすれば、これまたクレーマーが減ります。

このようにクレーマーは低レベルな人に多く、その層を弾くようなビジネスモデルがむしろ重要です。

そういう意味では、悪質クレーマーをきちんと無視できる企業体制は極めて重要。

クレーマーを無視できるようになると、集客の質も自然と上がってくるものです。

収益性の高い仕事に専念できる

クレーマー対応は、収益を生まない仕事です。

仮にその日どれだけ一生懸命仕事をしたとしても、収益0円。

これでは、何のために1日頑張っているのか分かりません。

では、クレーマーを無視して、利益につながる仕事をしたらどうか?

当たり前ですが、会社の利益は増えます。

経営者であれば、自社の成長です。

従業員だって、それが自分たちに還元される会社なら、年収が上がります。

クレーマー対応していてもプラスは生まれません。

激ヤバクレーマーなんて、基本的に無視した方が生産性は高いのです。

クレーマーを無視するデメリット

次に、クレーマーを無視するデメリットについて。

クレーマーを無視することで被るデメリットは、以下の通りです。

それぞれ解説します。

目先の利益を失う可能性もある

クレーマーと一言で言っても、実はメリットのあるクレーマーもいます。

それは、自社の利益に貢献してくれるかもしれないクレーマーです。

クレーマーは、対応しているその瞬間こそ、最高にウザいです。

しかし、全てを吐き出してスッキリしたクレーマーは、そのままお客様になってくれることもあります。

喧嘩した後はノーサイドでお互いをリスペクトする。

こんなケースはビジネスにおいても、決して珍しいわけではありません。

つまり、クレーマーを無視し続けていると、こう言った見込み客も取りこぼします。

これは企業のレベル感にもよりますが、小さい会社ほどデメリットが大きいと思います。

-

-

クレーマーを潰すのは損?潰さずに見込み客に変える一流のビジネス力

窓口やコールセンター担当からすれば、クレーマーほど潰したい存在はいないはず。正直、「クレーマーを潰すこと」を考えている人もいませんか?まあ実際に潰すかどうかはおいといて、潰したいぐらいムカつくクレーマ ...

続きを見る

将来的な利益を失うリスク

クレーマーを無視することは、目先の利益の損失だけにとどまりません。

将来的な利益の損失にも繋がります。

クレーマーは、クレームを言っているだけあって、会社の弱点をついてきます。

感情任せのクレーマーは別ですが、ロジカル系のクレーマーはその典型。

彼らは、話し方こそウザいですが、言ってることはその通りだったりします。

そして、クレームの中にこそ、会社の成長のヒントがあります。

お客さんが望むサービスができていないからこそのクレームです。

逆に言えば、クレーマーから会社の課題のヒントをもらい、その改善に努めることも大事です。

会社経営的な視点で言えば、クレーマーほど会社の成長に貢献してくれる存在はありません。

逆に言えば、クレーマーを無視することは、会社の将来を潰すリスクを犯すということでもあります。

経営者としての「謙虚さ」が失われるリスク

馬鹿な奴とは関わらない

これは世の中をストレスなく生きる上で、非常に重要な考え方です。

ホリエモンなんかも、そんな本を出しています。

しかし、自分にとって不都合な人間を排除する生き方は、時に人を傲慢にします。

経営者や個人事業主であれば、それは結構致命的です。

他者へのリスペクトや愛情を失えば、必ず人は離れていきます。

もちろん、クレーマーを無視しだたけで、その人の人間性が大きく変わるわけではありません。

しかし、クレーマーにも寛容になれる心を持っておくことは、間違えなくプラスです。

無視するべきクレーマーと無視できないクレーマーの見極め方

クレーマーを無視すべきかどうか。

この問題のポイントは、「無視すべきクレーマーを見極める」です。

要するに、無視すべきかどうかはクレーマー次第です。

では、無視すべきクレーマーとそうでないクレーマーを見極めるポイントは何か?

見極めポイントは以下の通りです。

それぞれ解説します。

会社の利益にどこまで繋がるか

まずは合理的に行きましょう。

結局のところ、長期的にプラスかどうかが判断基準です。

今この瞬間にクレーマーを無視することで得られるプラス。

ここでクレーマーを無視することで被るマイナス。

この足し算引き算の結果が全てです。

無視しても将来的にマイナスがないと思えば、問答無用で無視しましょう。

今は我慢して対応する方が賢いと思うなら、クレームには真摯に向き合うべきです。

不当な要求の有無【反社会性】

クレームの中には、もはやクレームですらないものがあります。

それが、

・脅迫行為

・不当要求

・金銭要求

などです。

この場合は、絶対に無視です。

このクレーマーが自社にとってプラスになることなど、どう転んでもないです。

これは、本当に関わっていはいけない系の人達です。

そして、無視するどころか警察に相談すべき案件です。

会社や従業員を守るためにも、警察突き出してください。

-

-

【体験談】クレーマー対応で警察呼んでいい?結論:通報相談は大正解

クレーマー対応の中で、最も大変なのが以下の2つのクレーマー。・モンスタークレーマー・悪質クレーマー両者とも、金銭要求や脅迫・暴力行為などクレーマーを逸脱するとアウト。当然ですが、犯罪行為をする人に、企 ...

続きを見る

総括:クレーマーを無視するメリット・デメリット

最後に、本記事のまとめを残しておきます。

この記事のまとめ

クレーマーを無視するメリット

- 従業員の心の健康: クレーム対応が引き起こす精神的ストレスから従業員を保護し、離職率の低下につながる。

- 集客の質の向上: 悪質なクレーマーを排除することで、より質の高い顧客を引き寄せる。

- 収益性の高い仕事への専念: クレーム対応による直接的な収益はなく、時間と労力をより生産的な活動に向けることができる。

クレーマーを無視するデメリット

- 目先の利益の損失: 悪質でないクレーマーからの貴重なフィードバックを失い、将来の顧客としてのポテンシャルを見逃す可能性。

- 将来的な利益の損失: クレームの内容が企業の弱点を指摘している場合、それを無視することは長期的な成長機会を逸する。

- 経営者としての謙虚さの喪失: 常にクレームを無視することで、他者へのリスペクトや柔軟性が失われること。

無視すべきクレーマーの見極め方

- 会社の利益への貢献度: クレームが長期的に会社にプラスの影響を与えるかどうかを評価。

- 不当な要求の有無: 脅迫や不当な金銭要求など、社会的に許容されない要求をしている場合は無視し、必要に応じて警察に相談する。

クレーマーに関しては、以下の記事でさらに詳細が分かります。

クレーマーの特徴・心理・対処法について総合的にまとめています。